30 OCTOBRE 1870

Ce jour où la résistance de Dijon est entrée dans l'Histoire

Chaque jour, des milliers de Dijonnais passent par la place du 30-Octobre. Mais combien savent que ce nom tire son origine dans un épisode glorieux de l'Histoire de la ville ?

Un fait d'armes si marquant que Dijon se verra même décerner la Légion d'honneur en mai 1899. Et pourtant, ce fameux 30 octobre 1870 marque la date d'une défaite...

Étonnant ? On vous raconte.

La France tombe dans le piège de son voisin

Tout commence le 19 juillet 1870. Ce jour-là, la France, dirigée par l'Empereur Napoléon III, déclare la guerre à son voisin prussien (un ancien royaume situé sur une partie des actuelles Allemagne et Pologne) et ses alliés allemands.

Une déclaration de guerre provoquée par le chancelier prussien Otto Van Bismarck, qui va apporter l'étincelle dans une situation tendue depuis plusieurs années. Côté prussien, les dirigeants sont conscients que leur pays ne pourra gagner en influence sans neutraliser - ou du moins affaiblir - la France. De son côté, Napoléon III cherche à regagner -dans son pays et en Europe - le prestige perdu ces dernières années après plusieurs revers diplomatiques.

La couronne d'Espagne comme prétexte et une dépêche piégée

Le 3 juillet 1870, le prince Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen - cousin du roi Guillaume Ier de Prusse - annonce prétendre au trône d'Espagne, vacant depuis 1868. Une candidature poussée par Otto Van Bismarck.

Immédiatement, la France se sent menacée d'une possible alliance prusso-espagnole contre l'Empire. Napoléon III charge alors son ambassadeur en Prusse de faire retirer cette candidature. Stratégie payante. Dès le 12 juillet, le père de Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen accepte et annonce le retrait de la candidature de son fils. Mais le ministre des Affaires étrangères français exige que le roi de Prusse, Guillaume 1er, présente des excuses et assure que cette candidature ne sera jamais renouvelée. Exigence rejetée dès le lendemain par Guillaume Ier dans une dépêche au ton neutre.

Un texte qui va être abrégé et transformé par Otto Van Bismarck avant d'être publié. Cette nouvelle version se caractérise par des termes humiliants pour la France comme pour l'opinion publique prussienne. La colère gronde des deux côtés de la frontière et les préparatifs militaires se mettent en branle. L'escalade est amorcée et rien ne l'arrêtera jusqu'à la déclaration de guerre du 19 juillet...

L'empereur de France Napoléon III. Archives Bibliothèque municipale de Dijon

L'empereur de France Napoléon III. Archives Bibliothèque municipale de Dijon

Le chancelier prussien Otto Van Bismarck. Photo archives Bibliothèque municipale de Dijon

Le chancelier prussien Otto Van Bismarck. Photo archives Bibliothèque municipale de Dijon

Une déroute française

Apparaissant comme l'agresseur dans cette guerre, la France se retrouve seule face à la Prusse qui peut, elle, compter sur le soutien des états allemands.

Pire, l'armée française apparaît rapidement désorganisée que ce soit dans la mobilisation des troupes ou dans son état major. En face, l'armée prussienne est plus fournie mais surtout plus expérimentée après des conflits récents contre le Danemark et l'Autriche.

Le 2 août, l'armée française prend aisément Sarrebruck. Mais, faute de stratégie, celle-ci stoppe son avancée et revient même sur ses pas. Erreur fatale. Les Prussiens, conscients de l'impréparation française, lancent leur offensive par l'Alsace. Et enchaînent les victoires grâce, notamment, à la domination de leur artillerie. Dès le 6 août, l'armée française est vaincue en Alsace et en Lorraine.

La bataille de Reichshoffen, le 6 août 1870, marque le début de l'irrésistible avancée prussienne. Archives BM Dijon

La bataille de Reichshoffen, le 6 août 1870, marque le début de l'irrésistible avancée prussienne. Archives BM Dijon

Mi-août, une partie de l'armée tricolore reprend le dessus à Metz mais, encore une fois, n'en profite pas, faute de stratégie. Les hommes se retrouvent encerclés. Le siège de Metz, déterminant dans les futurs événements dijonnais, commence.

Le reste de l'armée française est menée par Napoléon III et le maréchal MacMahon. Après avoir songé à se replier à Paris, ceux-ci conduisent les troupes vers Metz avant de se réfugier à Sedan. Une ville rapidement assiégée par des Prussiens, plus nombreux. La bataille a lieu le 2 septembre 1870 et vire à la déroute pour l'armée française. Napoléon III capitule. La Troisième République est proclamée. Mais le nouveau gouvernement décide de poursuivre la guerre...

Paris est cernée mi-septembre et l'armée française, toujours encerclée, capitule le 27 octobre à Metz. La route vers Dijon se dégage pour l'envahisseur.

La défense de la Côte-d'Or s'organise

Dès les premiers jours d'octobre, l'arrivée prochaine des troupes prussiennes en Côte-d'Or semble inéluctable. Le 14 octobre, le département est placé en état de guerre. Depuis le 9 septembre, un comité de défense a été instauré. Celui-ci a mis sur pied une armée française dite "de la Côte-d'Or", dirigée par le docteur Lavalle, un "bourgeois connu pour ses ardeurs patriotiques".

Une armée composée de volontaires prêts à défendre leurs terres, de francs-tireurs et de factions de la garde mobile nationale. Ses missions ? "Surveiller et harceler l'ennemi et couper ses communications".

Début octobre, ces volontaires passent sous le commandement du colonel Blondeau qui se charge de leur entraînement. Celui-ci se déroule deux fois par jour entre l'avenue du Parc, la halle au blé et la salle des pas-perdus au palais de justice.

Le 28 octobre, les premiers éclaireurs prussiens sont aperçus depuis le sommet de la tour Philippe Le Bon. La grande bataille de Dijon approche mais les combats ont déjà commencé en Côte-d'Or.

Premiers coups de feu le 24 octobre

Le 21 octobre, l'armée française dite "de la Côte-d'Or" compte près de 20 000 hommes. 9 000 d'entre eux sont répartis autour de Pontailler. Ils sont aussi plusieurs milliers à être envoyés vers Bèze et Auxonne pour stopper l'armée badoise, alliée à la Prusse. Mais le nombre ne fait pas tout. Ces hommes sont majoritairement médiocrement armés, peu entraînés et n'ont aucun appui d'artillerie.

Caricature française de 1870. Archives BM Dijon

Caricature française de 1870. Archives BM Dijon

La première escarmouche éclate le 24 octobre à la frontière avec la Haute-Saône. A Broye-les-Pesmes précisément. Six ennemis sont tués dans l'accrochage. Aucun bilan n'est resté dans l'Histoire du côté des forces côte-d'oriennes. D'autres affrontements éclatent le 26 octobre près des limites de la Côte-d'Or.

Mais les choses sérieuses commencent le 27 octobre, au lendemain de la chute de Gray. Ce jour-là, les combats font rage dans le secteur d'Essertenne et de Jancigny alors que Lavalle fait sauter le pont de Pontailler et demande des renforts d'artillerie... qui n'arriveront jamais.

A Essertenne, les éclaireurs doivent rapidement se replier face à l'ennemi. A peine l'attaque allemande est-elle lancée que le bataillon de l'Isère, qui tenait le village, abandonne les lieux. Une retraite vers Talmay s'organise. Dans leur repli, les troupes profitent des retranchements élevés depuis quelques jours sur la route de Talmay pour infliger des pertes à l'ennemi.

Archives BM Dijon

Archives BM Dijon

De Talmay, les troupes se séparent. Les rescapés d'Essertenne filent vers Maxilly-sur-Sâone quand le 1er bataillon des mobilisés de Côte-d'Or se dirige vers Mirebeau-sur-Bèze. Droit dans un piège. A Jancigny, le bataillon tombe nez à nez avec une compagnie badoise, forte de 200 hommes. Impossible d'avancer et... impossible de reculer. Les envahisseurs ont déjà pris Talmay. Un échange de tir a lieu avant la débandade. 400 Côte-d'Oriens sont capturés par les Allemands, d'autres meurent dans les combats ou en tentant de fuir à la nage par la Vingeanne. Ce même 27 octobre, des combats éclatent aussi à Auvet (Haute-Saône) et Saint-Seine-sur-Vingeanne.

Dijon lâchée par l'armée

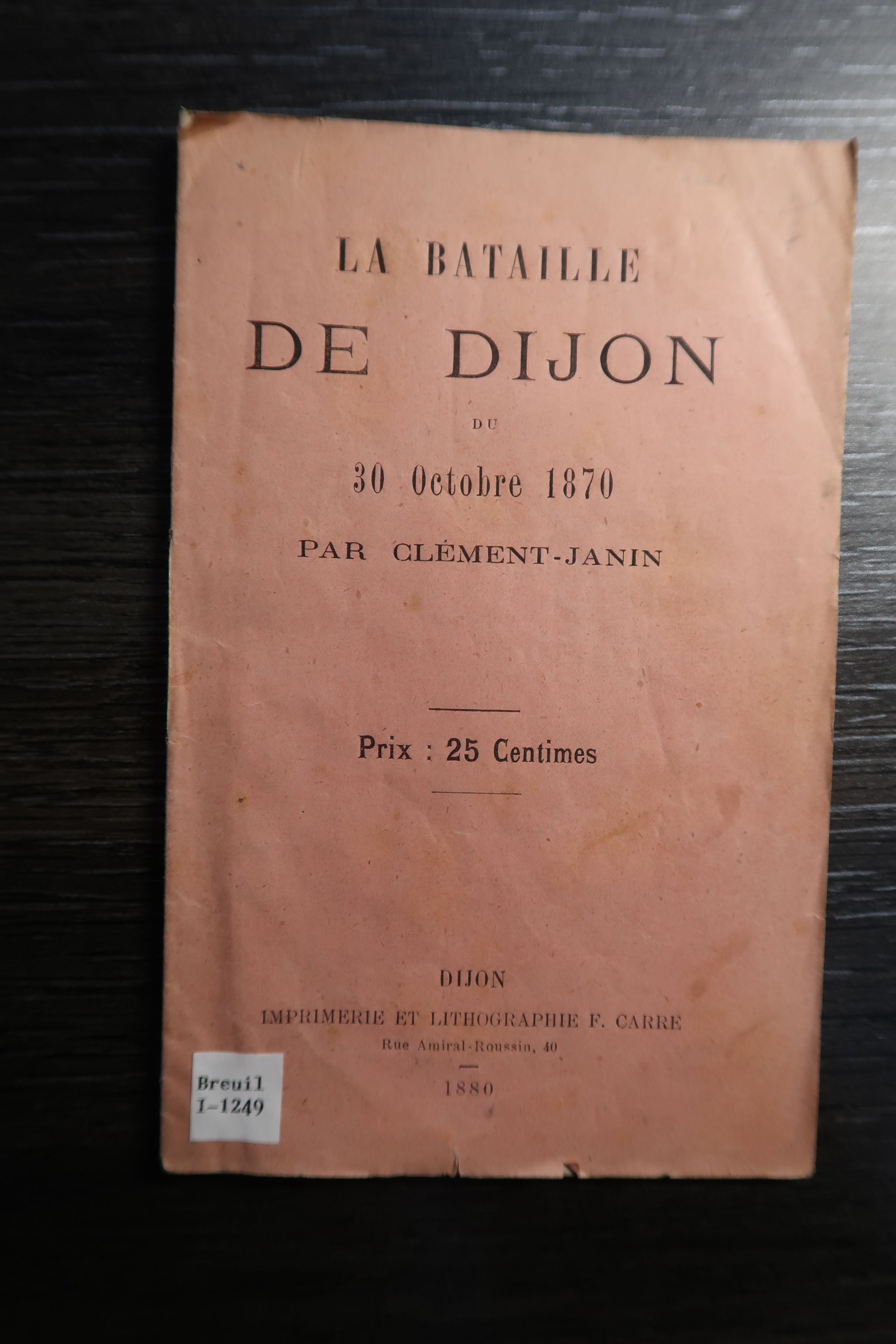

Pendant ce temps, l'ambiance dans la cité des ducs est rapportée par Clément Janin dans son Journal de la guerre de 1870-1871.

« A cinq heures (du soir le 27 octobre), arrivent les premiers échappés de Jancigny. Quelques-uns sont menacés et arrêtés comme propagateurs de fausses nouvelles. Mais bientôt d'autres leur succèdent, puis des blessés, puis des mobiles et des mobilisés de tous pays, la plupart sans sacs et sans armes, qui font des événements du jour un récit considérablement grossi par la peur. Dijon est dans une grande agitation, et dans une anxiété terrible à l'égard des prisonniers, presque tous Dijonnais » .

Le lendemain soir, le colonel de gendarmerie Fauconnet, récemment arrivé de Marseille, revient de Lamarche-sur-Saône avec sa troupe. Leur arrivée à Dijon se produit sous les « acclamations de la population». Un espoir vite douché comme le raconte un Dijonnais dans son journal.

« Les Dijonnais se souviendront longtemps de la nuit du 28 au 29 octobre 1870. Les bulletins contradictoires annonçant la marche des Prussiens étaient littéralement dévorés, commentés en plein air, dénaturés, amplifiés par les trembleurs... Ils livraient la ville aux angoisses d'une fiévreuse incertitude. Ce soir-là, pourtant, la ville s'était couchée dans un calme relatif; la panique causée par la déroute de nos mobilisés avait fait place à une certaine confiance. On se disait que le colonel de gendarmerie Fauconnet, nommé général (c'était prématuré), avait reçu l'ordre de défendre Dijon ; on savait que sa petite armée avait été renforcée par 2 ou 3 000 vieux soldats. Tout à coup, les tambours retentissent dans le silence de la nuit. En un clin d'œil, tout Dijon est sur pied; toute la garde nationale est réunie. On s'interroge, on fait des conjectures et les couards se gardent bien de perdre une aussi belle occasion de semer des paniques. Bientôt, on apprend la désastreuse nouvelle : c'est pour la désarmer qu'on réunit la garde nationale. Si l'on rassemble les troupes, c'est pour leur faire prendre le chemin de la retraite. Dijon est évacuée sans tentative de résistance. »

Et de fait, la retraite vers Beaune des 1 600 hommes de l'armée régulière est décidée par le conseil de guerre. La rage des habitants, de certains gardes nationaux n'y fait rien. Au lever du jour, le 29 octobre, « il ne reste pas un soldat, pas un mobile, pas un gendarme à Dijon », comme le rapporte Clément Janin.

La résistance s'organise

Affiche collée dans les rues de Dijon le 28 octobre 1870. BM Dijon

Affiche collée dans les rues de Dijon le 28 octobre 1870. BM Dijon

Abandonner la ville à l'ennemi sans combattre. Tel semble être le sort de Dijon à la veille de la bataille. Un sort que refuse M. D'Azincourt, administrateur du département de la Côte-d'Or. Au balcon de la mairie, celui-ci va tenir un discours patriote à la foule. Un historien local, nommé Mignard, relate : « Il fit vibrer à ses oreilles les mots magiques de dévouement à la patrie et flétrit par de vives paroles la honte qu'il y aurait à livrer sans coup férir à une horde infime d'agresseurs, une ville de renom qui ne pouvait, disait-il, sans manquer à ses glorieuses traditions, dénier l'honneur de la résistance. Son langage vif et accentué, et qui faisait appel à l'honneur de toute une ville, ne pouvait manquer son effet sur la foule. »

Dans la foulée, D'Azincourt annonce son intention de rappeler la garnison pour défendre Dijon. C'est au même moment que le premier coup de feu est tiré - maladroitement - dans le secteur de Montmusard. Là-bas, des volontaires de la Côte-d'Or partis en éclaireurs en direction de Varois sont alertés par un paysan. Des cavaliers ennemis approchent. Une embuscade est préparée mais un des volontaires lâche son coup de feu avant le signal. Les Prussiens prennent la fuite. Seul un cheval est blessé.

Un premier coup de feu qui fait encore monter les ardeurs au sein de la population dijonnaise. Au point d'arriver jusqu'aux oreilles du colonel Fauconnet à Beaune. A 10 heures du soir, il télégraphie à l'Etat-major, situé à Tours : « Bonne nouvelle, Dijon proteste contre sa municipalité et veut se défendre. Je pars avec 1 600 hommes de ligne sûrs. J'aurai en outre 4 000 gardes nationaux. Je défendrai énergiquement. » La nuit et le petit matin permettent le retour de la garnison et la distribution - chaotique - des armes aux soldats et volontaires.

La bataille du 30 octobre

L'historien Mignard décrit l'ambiance régnant dans Dijon ce matin du 30 octobre.

« Dans cette matinée pleine d'anxiété, et pendant qu'une poignée de braves étaient aux prises avec l'ennemi à quelques kilomètres de Dijon, il régnait dans cette ville une confusion inexprimable, principalement sur la place d'Armes. De là partaient des coups de feu dirigés vers le haut de la tour du palais des Etats. Les hommes de la résistance avaient prévu le cas d'une reddition de la ville sans combat, et avaient pris leurs mesures d'intimidation contre tout signal de paix, car aussitôt qu'ils eurent aperçu quelques personnes au haut de la tour, ils dirigèrent leur agression de ce côté. Or ces personnes n'avaient en ce moment d'autre but que d'observer les chances du combat qui allait se livrer. Nous étions du nombre de ces personnes et nous avons entendu, comme elles, siffler les balles de ces exaspérés.

Au-dessous de nous, dans la cité, nulle discipline n'existait, aucun rang ne se formait, les rues étaient remplies de troupes et de clameurs, la population était ahurie, fiévreuse et terrifiée. Mais au premier retentissement lointain du canon, un calme morne succéda à tout ce vacarme des rues et des places.

Les vrais défenseurs des pénates sacrés, stimulés par le devoir, s'élancèrent hors des murs. Placés que nous étions sur la plate-forme de la tour de l'Observatoire, nous les voyons encore occupés à gravir à pas pressés la rampe de Montmusard et courir affronter les noirs et épais cordons de troupes de nos envahisseurs. »

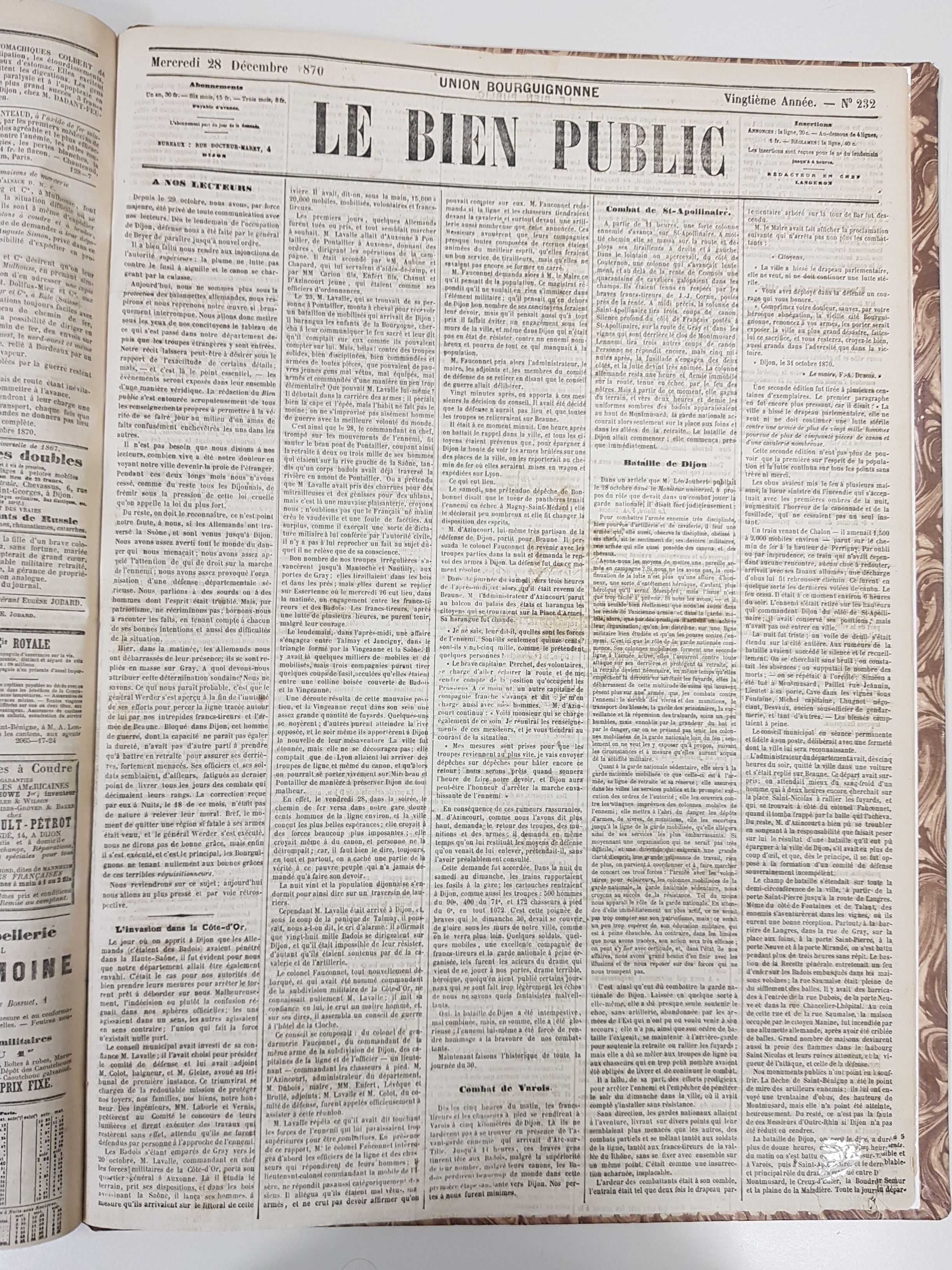

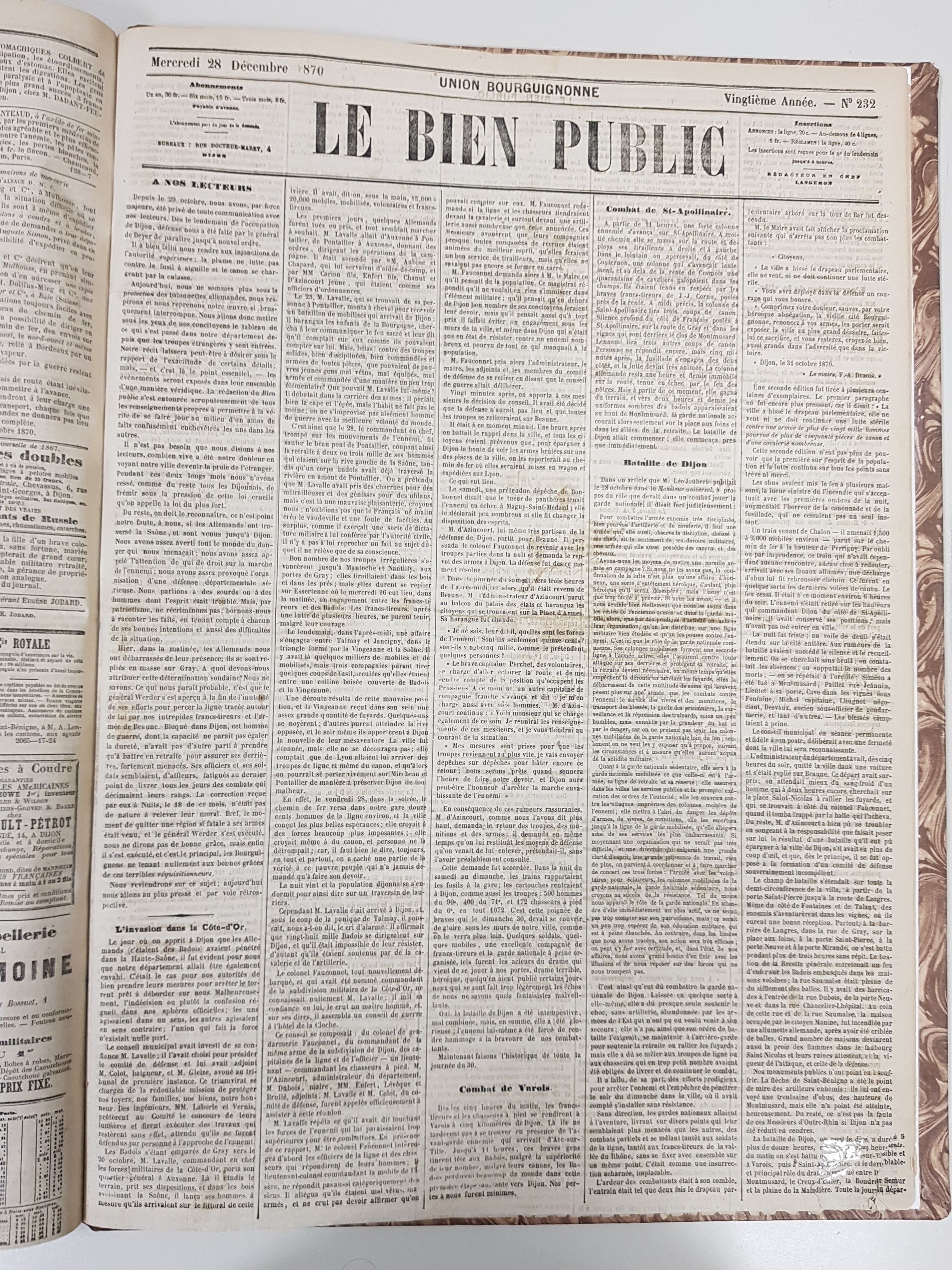

La suite du récit nous vient directement des colonnes du Bien public du 28 décembre 1870. Après 2 mois sans paraître, le quotidien local revient dans sa première édition sur cette mémorable journée.

Premiers combats

"Dès les cinq heures du matin, les francs-tireurs et les chasseurs à pied se rendirent à Varois. Là, ils ne tardèrent pas à se trouver en présence de l'avant-garde ennemie qui arrivait d'Arc-sur-Tille. Jusqu'à 11 heures, ces braves gens tinrent tête aux Badois, malgré la supériorité de leur nombre, malgré leurs canons. Les Badois perdirent beaucoup de monde dans cette première étape sanglante vers Dijon.

Puis, à partir de 11 heures, une forte colonne ennemie s'avança sur Saint-Apollinaire. A moitié chemin, elle se massa sur la route et déploya ses tirailleurs. Dans le lointain, on apercevait, du côté de Couternon, une colonne qui s'avançait lentement.

A midi précis, la colonne de Saint-Apollinaire tira trois coups de canon. Silence profond du côté des Français postés à Saint-Apollinaire, sur la route de Gray et dans les vignes qui sont derrière le clos de Montmusard. L'ennemi tira trois autres coups de canon. Personne ne répondit encore mais cinq minutes après, la fusillade s'engagea des deux côtés et la lutte devint très animée.

La colonne allemande reste une heure et demie, immobile sur la route, tenue en échec par le feu des nôtres. Mais à partir de ce moment-là, elle gagna du terrain et vers deux heures et demie, les uniformes sombres des badois apparaissaient au haut de Montmusard. La garde nationale accourait alors seulement. La bataille de Dijon allait commencer. Elle commença presque immédiatement."

La bataille de Dijon

Document BM Dijon

Document BM Dijon

Comment résumer les combats ? Une bataille désorganisée côté français. Où les tripes vont plus compter que la stratégie, inexistante. Le Bien public relate la suite :

"Sans direction, les gardes nationaux allaient à l'aventure, livrant sur divers points qui leur semblaient plus menacés que les autres des combats partiels et se mêlant tantôt aux soldats de la ligne, tantôt aux francs-tireurs de la vallée du Rhône, sans se fixer avec ensemble un même point. C'était comme une insurrection acharnée, implacable.

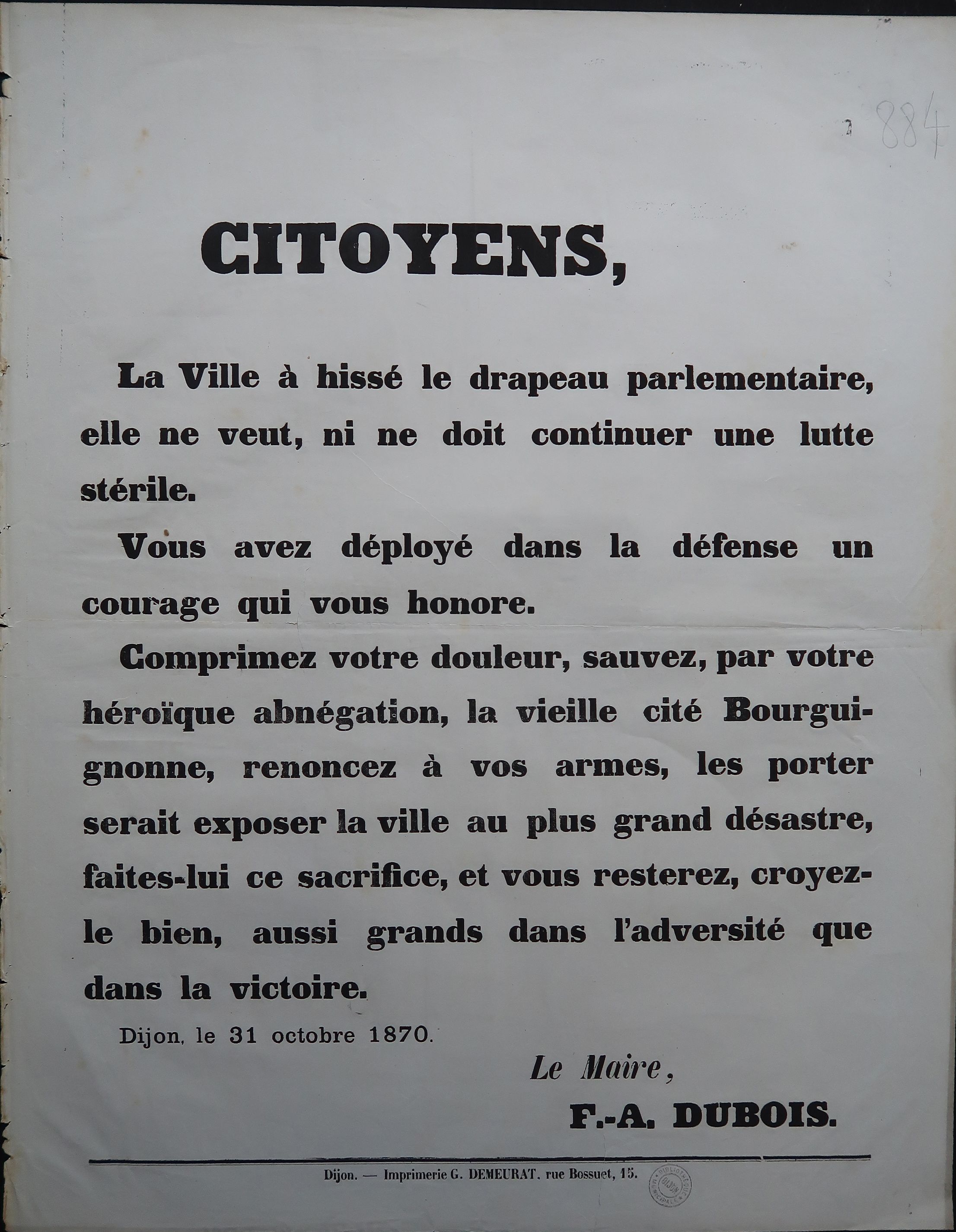

L'ardeur des combattants était à son comble, l'entrain était tel que deux fois le drapeau parlementaire (drapeau blanc, Ndlr) arboré sur la tour de Bar fut descendu. Monsieur le maire avait fait afficher la proclamation suivante qui n'arrêta pas non plus les combattants :

Le message de cessez-le-feu collé dans les rues de Dijon le 30 octobre dans l'après-midi. Archives BM Dijon

Le message de cessez-le-feu collé dans les rues de Dijon le 30 octobre dans l'après-midi. Archives BM Dijon

Et une seconde version au premier paragraphe plus pressant encore, tirée peu après, n'eut pas plus de pouvoir que la première sur l'esprit de la population et la lutte continua sur tous les points sans trêve ni merci.

Le champ de bataille s'étendait sur toute la demi-circonférence de la ville, à partir de la porte Saint-Pierre jusqu'à la route de Langres. Même du côté de Fontaines et de Talant, des ennemis s'aventurèrent dans les vignes, où ils eurent une bonne réception. Partout, à la barrière de Langres, dans la rue de Gray, sur la place aux foins, à la porte Saint-Pierre, à la Porte Neuve et à la porte Mirande, on s'est battu pendant plus de trois heures sans répit. Le bastion de la Recette générale entretenait un feu d'enfer sur les Badois embusqués dans les maisons voisines, la rue Saumaise était pleine était pleine de sifflements de balles, il y avait des barricades à l'entrée de la rue Dubois, de la porte Neuve, dans la rue Jeannin et rue Chancelier-Lhôpital.

Les obus avaient mis le feu à plusieurs maisons, la lueur sinistre de l'incendie qui s'accentuait avec les premières ombres de la nuit, augmentait l'horreur de la canonnade et de la fusillade, qui ne cessait pas un seul instant. [...] Le feu cessa. Il était à ce moment environ 6 heures du soir. L'ennemi s'était retiré sur les hauteurs qui commandent Dijon du côté de Saint-Apollinaire. Il avait conservé ses positions mais n'avait pas osé entrer en ville."

Dijon compte ses morts

''La nuit fut triste. Un voile de deuil s'était étendu sur la cité entière. Aux rumeurs de la bataille avaient succédé le silence et le recueillement. On se cherchait sans bruit, on constatait les absences, on supputait le nombre de morts... On se répétait à l'oreille : « Siméon a été tué à Montmusard, Paillet rue Jeannin, Lieutet à sa porte, Cave dans les vignes sous Fontaine... » . Les blessés comptaient à peine."

Rue Sambin, le colonel Fauconnet est tombé sous une grêle de balles. Évacué par ses hommes à la caserne Vaillant, il rédige un ultime message à sa famille : « Ma chère femme, ma chère enfant, je vais bientôt mourir ; j’ai fait mon devoir ». Il prend connaissance du décret du 27 octobre le nommant général de brigade, et meurt à 22 heures. Quant à D'Azincourt, prompt à mobiliser les troupes un peu plus tôt, il a quitté la ville en direction de Beaune. Et le Bien public de chercher une explication à ce comportement : ''On attendait mieux du sang-froid d'un homme qui à deux heures encore cherchait sur la place Saint-Nicolas à rallier les fuyards et qui se trouvait à côté du colonel Fauconnet quand il tomba, frappé par la balle qui l'acheva. M. D'Azincourt a bien pu se troubler en songeant à la responsabilité que faisait peser sur lui le résultat d'une bataille qu'il eut pu épargner à la ville de Dijon".

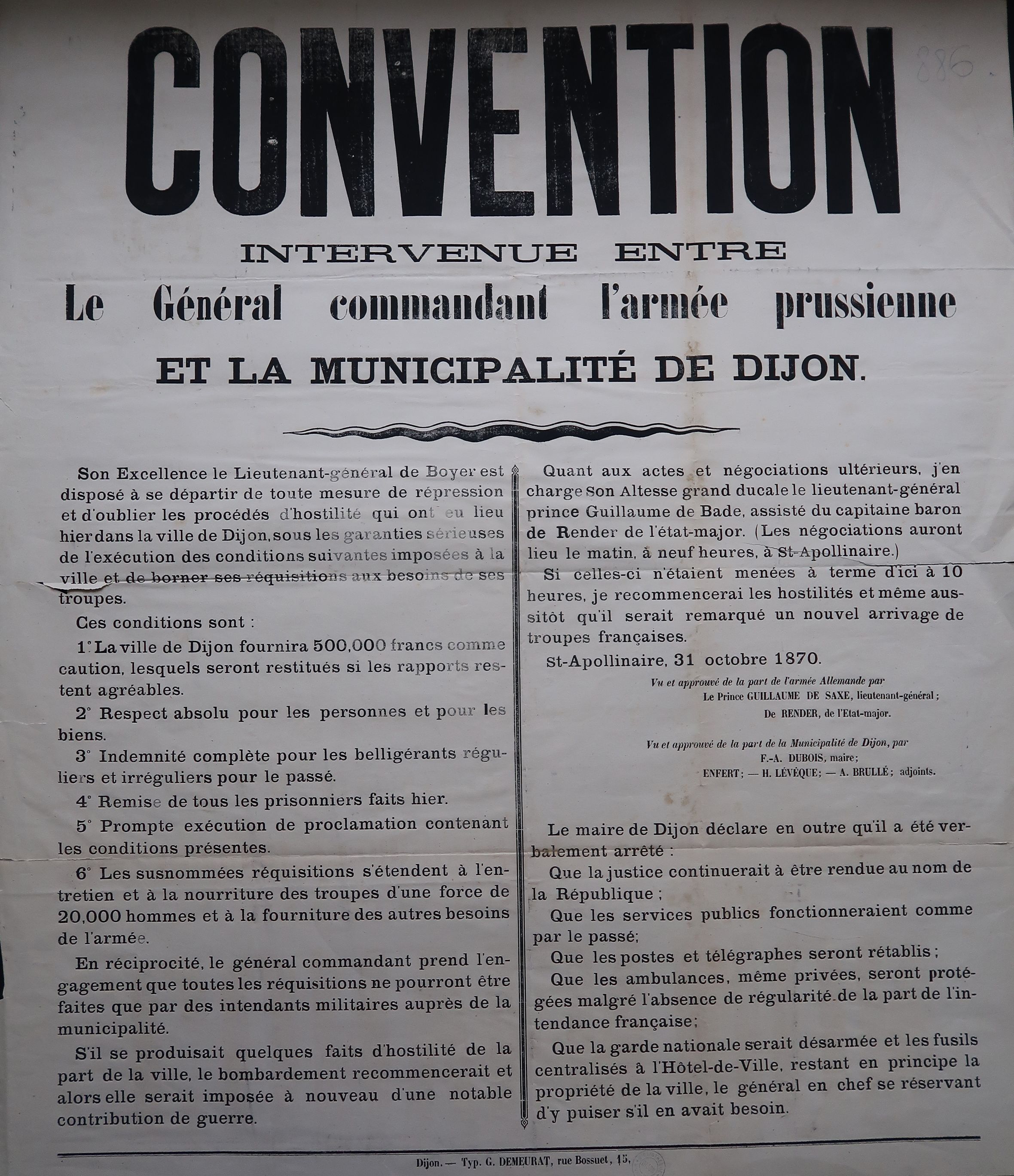

Le lendemain, la bataille ne reprend pas. Monsieur Dubois, maire de Dijon, et plusieurs adjoints et membres du conseil municipal se rendit à Saint-Apollinaire pour négocier avec le prince Guillaume de Hohenlohe qui dirigeait l'armée allemande. Une convention est alors signée, les troupes badoises entrent dans la ville dès la mi-journée du 31 octobre. L'occupation de Dijon commence. Elle ne prendra fin que le 27 décembre 1870.

La convention de reddition de Dijon signée le 31 octobre 1870. Document BM Dijon

La convention de reddition de Dijon signée le 31 octobre 1870. Document BM Dijon

Le 28 décembre toujours, Le Bien public dresse un bilan de cette journée de lutte : "500 hommes hors de combat - blessés ou tués - de notre côté, et 1 700 du côté des Badois. Ajoutons que les Badois tirent assez mal et que c'est grâce à cette circonstance que nos pertes ont été de beaucoup inférieures aux leurs, quoiqu'en puissent dire leurs journaux. Si l'ennemi était reçu partout comme il l'a été dans la Côte-d'Or, il ne se montrerait pas si entreprenant. Voilà l'exacte vérité. Ainsi, honneur à l'arrondissement de Dijon qui a fait noblement son devoir dans les douloureuses circonstances où nous nous sommes trouvés."

Les batailles de Dijon

Le pluriel est de rigueur au cours de ce conflit entre Français et Prussiens. Car la bataille du 30 octobre 1870 n'est que la première d'une pièce en trois actes à Dijon. Pour les deux prochains actes, le héros s'appelle Giuseppe Garibaldi.

Document BM Dijon

Document BM Dijon

En octobre 1870, ce général et républicain italien est chargé par le gouvernement provisoire de mener une ''Armée des Vosges''. Mais aucun officier supérieur français ne veut servir sous les ordres de cet ''étranger''. Alors cette armée sera composée de gardes nationaux venus des Alpes-Maritimes et de Savoie (deux territoires rattachés à la France depuis seulement 10 ans après une longue période de lien avec l'Italie), de corps-francs (des civils patriotes en général) ou encore de volontaires étrangers. 4 000 au départ, ils seront entre 20 et 30 000 à la fin des hostilités.

Le 19 novembre, les troupes de Garibaldi sont galvanisée par une belle victoire à Châtillon-sur-Seine. Une petite armée conduite par un fils du général surprend les Prussiens dans leur sommeil. Bilan pour l'ennemi : "120 tués ou blessés, 167 prisonniers dont 14 officiers, le vol de 82 chevaux, 4 voitures d'armes et de munitions, un chariot de poste avec la correspondance militaire et la caisse contenant les fonds destinés à l'entretien des troupes", comme le rapporte Gaudelette dans son Histoire de la guerre de 1870-1871 en Côte-d'Or.

Dans cet élan victorieux, les troupes de Garibaldi tentent de reprendre Dijon le 26 du même mois. Un assaut repoussé avant même le moindre combat dans la cité des ducs. La deuxième bataille de Dijon aura finalement lieu quelques semaines plus tard... à Nuits-Saint-Georges !

Les combats entre Prussiens et Français de part et d’autre de la voie ferrée à Nuits, au niveau de l’actuel pont Saint-Bernard, ici représenté par Théodore Levigne, lui-même combattant. Musée de Nuits

Les combats entre Prussiens et Français de part et d’autre de la voie ferrée à Nuits, au niveau de l’actuel pont Saint-Bernard, ici représenté par Théodore Levigne, lui-même combattant. Musée de Nuits

Après plusieurs escarmouches et combats isolés, la grande bataille se déroule finalement le 18 décembre 1870 à Nuits-Saint-Georges tenue alors par les troupes françaises. Une grande partie du combat se déroule aux abords de la voie ferrée et les pertes sont lourdes des deux côtés. La journée s'achève sur une défaite française et un repli à Beaune. De leur côté, les Prussiens craignent un nouvel assaut et quittent Nuits dès le lendemain matin en direction de Dijon.

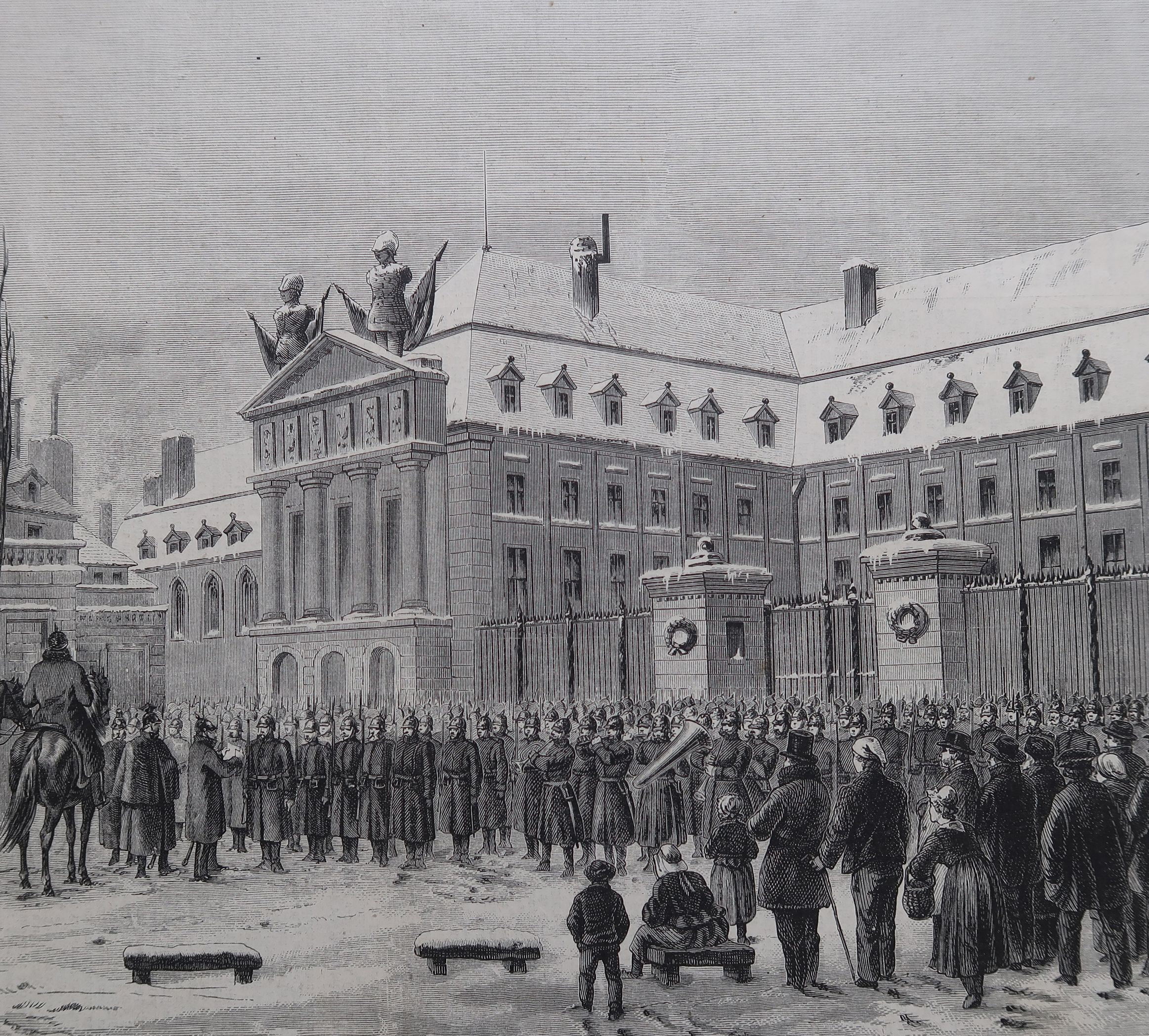

Une cité des ducs que les Badois et Prussiens vont finalement quitter le 27 décembre. Un déplacement de troupe en réponse à une tentative d'offensive de troupes régulières françaises sur Paris, toujours assiégée.

Les derniers bataillons quittent la ville à midi. Deux heures plus tard, la garde nationale reprend son service dans Dijon. De nombreuses troupes françaises arrivent progressivement à Dijon durant les jours suivants. Garibaldi et son état-major s'installent aussi à Dijon avec l'ordre de fortifier la ville. Dijon devient le point de départ d'une série d'attaques pour fragiliser les Prussiens et aider l'offensive principale vers Paris. Une offensive stoppée après la défaite d'Héricourt le 17 janvier. Les Prussiens peuvent désormais s'occuper de Dijon...

Le 21 janvier 1871, 4 000 Prussiens menés par le général Kettler arrivent sur Dijon. Les combats vont faire rage jusqu'au 23 janvier. On s'affronte à Ahuy, Daix, Fontaine, Talant, Plombières. Le 23, l'ennemi avance et investit le Château de Pouilly. Les faubourgs de Dijon sont pilonnés par l'artillerie allemande tandis que Garibaldi charge sur le champ de bataille. La déroute ennemie est totale.

Garibaldi rentre à la préfecture de Dijon à 5 heures sous les hourras de la foule.

Document BM Dijon

Document BM Dijon

Une image d'Epinal sur la victoire de Garibaldi à Dijon ce 23 janvier 1871.

Une image d'Epinal sur la victoire de Garibaldi à Dijon ce 23 janvier 1871.

Une des images marquantes du 23 janvier 1871 : le drapeau de troupes de la province de Poméranie, alliée à la Prusse, ravi par un soldat dijonnais. La scène donnera son nom à l'avenue du drapeau. Archives LBP / Tableau d'Édouard Paupion, La prise du drapeau allemand du 8ème régiment poméranien

Une des images marquantes du 23 janvier 1871 : le drapeau de troupes de la province de Poméranie, alliée à la Prusse, ravi par un soldat dijonnais. La scène donnera son nom à l'avenue du drapeau. Archives LBP / Tableau d'Édouard Paupion, La prise du drapeau allemand du 8ème régiment poméranien

Occupation et souvenirs

La parade des troupes allemandes sur la place d'armes de Dijon en 1871. Document BM Dijon

La parade des troupes allemandes sur la place d'armes de Dijon en 1871. Document BM Dijon

Cinq jours après cette victoire à Dijon, l'armistice est signé par le gouvernement provisoire. Si Dijon tient bon, l'armée française est très affaiblie après une succession d'échecs militaires. Paris, assiégée depuis quatre mois, ne supporte plus le manque de vivres et les bombardements quotidiens. La révolte populaire y couve.

L'armistice signé ne concerne cependant pas les zones où opère l'armée de l'Est. Une occupation commence alors dans la région. Les troupes allemandes resteront à Dijon jusqu'en octobre 1871.

Le traité de Francfort qui suivra en mai 1871 privera la France de tout ou partie de cinq départements de l'Alsace et de la Lorraine. Un redécoupage qui rapproche Dijon de la frontière franco-allemande. Conséquence : Dijon intègre rapidement un réseau de villes devant constituer une deuxième ligne de défense. Plusieurs forts vont être construits autour de Dijon entre 1875 et 1883 : Le fort Brûlé à Asnières-lès-Dijon, le fort de Varois, le fort de la Motte-Giron, le fort d'Hauteville-lès-Dijon, le fort de Beauregard ou encore le fort de Varois. Des installations qui n'aideront pas vraiment Dijon lors des guerres mondiales qui suivront...

Ces forts ne sont évidemment pas les seuls traces du conflit de 1870 à Dijon. On ne compte pas les rues dont les noms font référence à cette période (avenue du Drapeau, la rue Général-Fauconnet, la rue Jean-Baptiste Fournerat, la rue Siméon...).

Et puis, il y a cette place du 30-Octobre et de la Légion d'honneur. Un nom complet rarement utilisé mais qui rappelle que Dijon a reçu, comme 9 autres villes de France, cette distinction pour ''avoir donné, le 30 octobre 1870, la preuve éclatante du patriotisme de ses habitants".

Une place au centre de laquelle figure un monument commémoratif installé à partir de 1874. Une œuvre sur laquelle sont inscrits 121 noms. Ceux de 63 militaires, dont le général Fauconnet, et de civils tués le 30 octobre ou décédés des suites de leurs blessures.

Le monument de la place du 30 octobre au Dijon. Photo DR

Le monument de la place du 30 octobre au Dijon. Photo DR